Maulkorb "die Weitergabe von .... Informationen"

Grenzen (Schranken) der Meinungsfreiheit: Art. 5 Abs. 2 GG

Beschränkungen der Meinungsfreiheit dürfen in den meisten Demokratien keine abweichende Meinung unterbinden, sondern nur zum Staatsschutz oder zum Schutz anderer wichtiger Interessen wie dem Jugendschutz eingesetzt werden. Repression, also Sanktionen nach erfolgter Meinungsäußerung, ist meist nur zum Schutz höher- und gleichrangiger anderer Güter erlaubt, aber nur auf der Basis eines ausreichend die Einschränkung detaillierenden rechtmäßig verabschiedeten Gesetzes.

Allgemein verbreitete Einschränkungen der Meinungsäußerungsfreiheit (nicht abschließend) ergeben sich in Deutschland aus der Schranke des Art. 5 Absatz 2 des Grundgesetzes. Zu den Beschränkungen gehören unter anderem:

-

der Schutz der persönlichen Ehre vor Beleidigung oder Verleumdung

-

die Weitergabe als geheim klassifizierter Informationen

-

die Grenzen der Sittlichkeit und des Jugendschutzes

-

die Grenze der öffentlichen Sicherheit

-

der unlautere Wettbewerb durch Diskreditierung der Ware oder Dienstleistung eines Konkurrenten

-

die nichtautorisierte Weitergabe urheberrechtlich geschützter Informationen (z. B. Artikel 5, Absatz 2, S. 1 GG: Schranke der „allgemeinen Gesetze“; das Urheberrechtsgesetz ist ein solches Gesetz, da es nicht meinungsspezifisch wirkt)

Darüber hinaus kann es je nach Verfassungstradition erhebliche Unterschiede in der Zurückhaltung des Staates vor Repression geben: Im Gegensatz zu den insoweit recht zurückhaltenden USA gehen die meisten europäischen Länder deutlich weiter. So steht die Rassendiskriminierung im Gegensatz zu den USA in Europa meist auch unter Privatleuten unter Strafe (siehe Volksverhetzung).

Art. 5 Abs. 2 GG regelt die Grenzen (Schranken) der Meinungsfreiheit:

„Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“

Wie bei den meisten anderen Grundrechten ist auch hier ausdrücklich die Möglichkeit vorgesehen, das Grundrecht durch ein Gesetz zu beschränken. Innerhalb der drei in Art. 5 GG genannten Schranken ist meist nur ein Rückgriff auf die „allgemeinen Gesetze“ nötig, da die übrigen Schranken nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts rechtssystematisch keine herausragenden Besonderheiten aufweisen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Grundrechten erfordert die Beschränkung der Meinungsfreiheit aber hier mehr, denn „allgemeines“ Gesetz stellt höhere Anforderungen an den Gesetzgeber als nur „Gesetz“. Das Bundesverfassungsgericht hatte deshalb zu klären, was unter dem Begriff „allgemeines Gesetz“ zu verstehen sei, und beschrieb ein solches Gesetz so, dass es nicht eine bestimmte Meinung als solche im Auge haben dürfe (so die Sonderrechtslehre), sondern zum einen dem Schutz überragender Rechtsgüter dienen müsse und zum anderen eine Meinung allenfalls zufällig treffen dürfe – also nicht gezielt und individuell, sondern nur indirekt. Damit bleibt im Einzelfall allerdings immer noch offen, wann ein Gesetz tatsächlich als allgemeines Gesetz gelten kann, oder ob es schon ein „spezielles“ ist.

Im Rahmen der sogenannten „Wechselwirkungslehre“ hat das Bundesverfassungsgericht das Problem der allgemeinen Gesetze weiter verkompliziert, indem es im sogenannten Lüth-Urteil festlegte: Die allgemeinen Gesetze müssen in ihrer das Grundrecht beschränkenden Wirkung ihrerseits im Lichte der Bedeutung dieses Grundrechts gesehen und so interpretiert werden, dass der besondere Wertgehalt dieses Rechts, der in der freiheitlichen Demokratie zu einer grundsätzlichen Vermutung für die Freiheit der Rede in allen Bereichen, namentlich aber im öffentlichen Leben, führen muss, auf jeden Fall gewahrt bleibt.[6] Gemeint ist damit, dass Gesetze, welche die Meinungsfreiheit einschränken, ihrerseits an der Bedeutung der Meinungsfreiheit gemessen werden sollen. Dem Bundesverfassungsgericht ist darauf in der rechtswissenschaftlichen Literatur unter anderem vorgehalten worden, mit dieser Wechselwirkungslehre einen Zirkelschluss zu führen und indirekt die Bewertung von Meinungen zu fördern, was gerade nicht Sinn von Art. 5 GG sei, sondern was mit der Meinungsfreiheit gerade verhindert werden solle.

In der Frage des Verbots der Beleidigung ist das weitreichend geklärt.[13] Wenngleich der Beleidigungstatbestand sehr weit gefasst ist (er verwendet nur den Begriff, ohne ihn legal zu definieren), ergibt sich aus seiner Zielrichtung eindeutig, dass er nicht eine bestimmte Meinung verbietet. Denn das Gesetz beurteilt Aussagen in diesem Fall allein danach, ob sie das Allgemeine Persönlichkeitsrecht oder die Ehre des Adressaten gefährden. Auf den Inhalt und die konkrete Aussage einer Meinungsäußerung kommt es dabei nicht an.[14] Zudem kann sich hier der Äußernde unter Umständen auf den § 193 StGB,[15] die Vorschrift über die Wahrnehmung berechtigter Interessen, berufen.[16][17]

Problematisch ist aber der Fall des § 130 Abs. 4 StGB. Danach wird mit Freiheitsstrafe bedroht, wenn jemand „öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt.“ Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Wunsiedel-Entscheidung[18] festgestellt, dass dieses Strafgesetz, auch wenn es kein allgemeines Gesetz sei, mit Art. 5 Abs. 1 und 2 GG vereinbar sei. Es hat sich dabei auf den Standpunkt gestellt, dass hier eine Ausnahme vom Verbot des Sonderrechts für meinungsbezogene Gesetze grundrechtsimmanent sei.[18] Das Grundgesetz sei ein Gegenentwurf zu der nationalsozialistischen Unrechtsherrschaft.

Neben der besonderen Schranke des Art. 5 Abs. 2 GG ist das Grundrecht der Meinungsfreiheit auch durch grundsrechtsimmanente Schranken einschränkbar. Dies umfasst sämtliche Einschränkungen, die zum Schutze von Verfassungsgütern, insbesondere anderen Grundrechten, dienen. Nach den Grundsätzen des Berufsbeamtentums gilt für den öffentlichen Dienst die Pflicht zur Mäßigung und Zurückhaltung, damit das Vertrauen in eine unparteiische und gemeinwohlorientierte Amtsführung nicht untergraben wird. Provozierende außerdienstliche Meinungsäußerungen stellen eine Dienstpflichtverletzung dar.[19]

Kommentar:

Der Meinungsfreiheit hat die Regierung Scholz am 24. Februar 2022 einen Maulkorb verpasst.

Gründe die Scholz Regierung bewegen der Meinungsfreiheit Schranken zu setzen?

-

der Schutz der persönlichen Ehre vor Beleidigung oder Verleumdung

-

die Weitergabe als geheim klassifizierter Informationen

-

die Grenzen der Sittlichkeit und des Jugendschutzes

-

die Grenze der öffentlichen Sicherheit

-

der unlautere Wettbewerb durch Diskreditierung der Ware oder Dienstleistung eines Konkurrenten

-

die nichtautorisierte Weitergabe urheberrechtlich geschützter Informationen (z. B. Artikel 5, Absatz 2, S. 1 GG: Schranke der „allgemeinen Gesetze“; das Urheberrechtsgesetz ist ein solches Gesetz, da es nicht meinungsspezifisch wirkt)

Keine der laut Art. 5 Abs. 2 des GGes vorgegebenen Ausnahmen berechtigen die Regierung Scholz von der PRESSE eine verzerrte Kriegsberichterstattung zu verlangen.

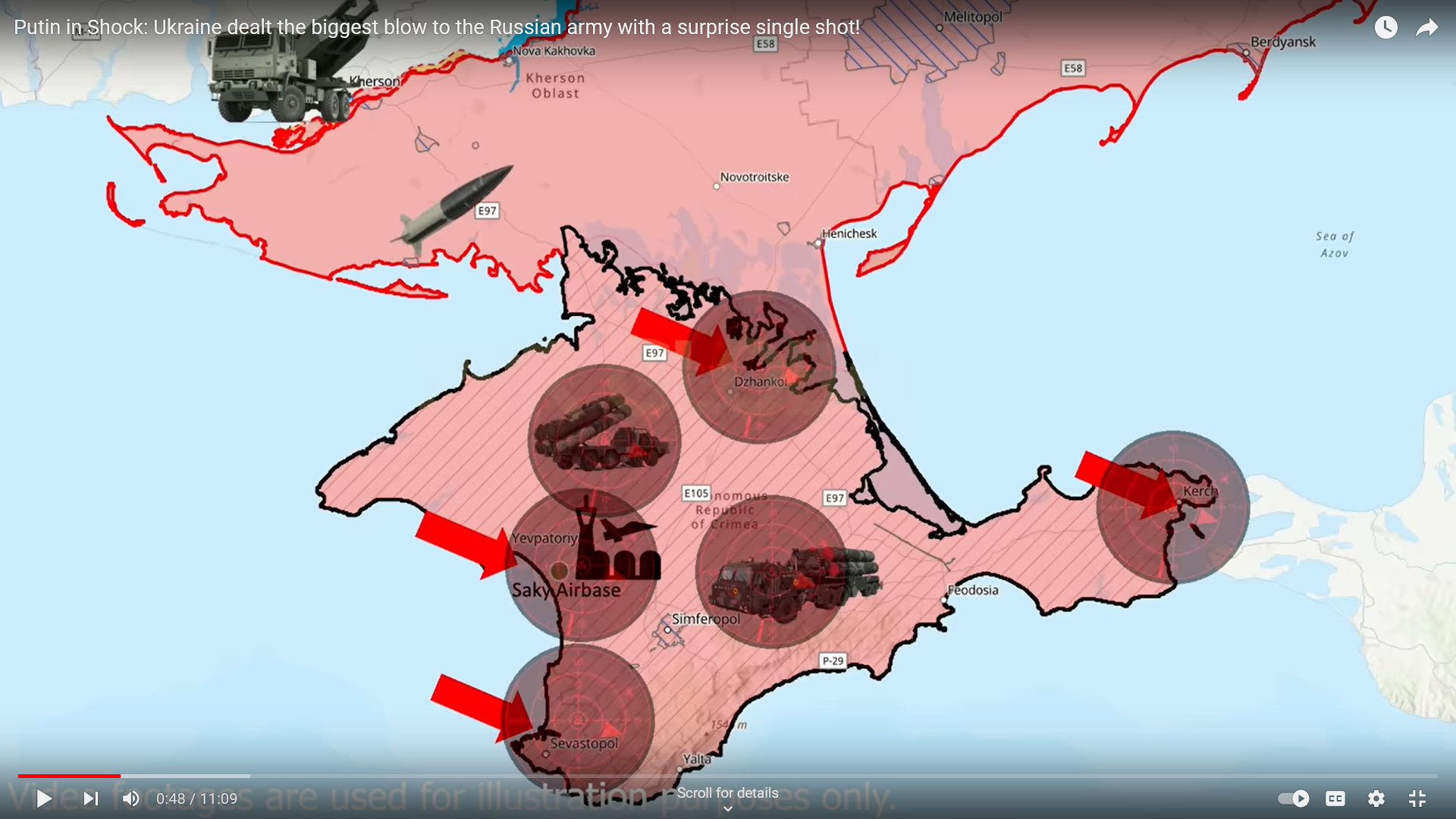

20.02.2022 von der deutschen PRESSE unterschlagen:

Ukraine war: Zelenskyy in Bakhmut and Putin admits 'extreme difficulty' in four annexed regions

By Euronews with AFP, AP, Reuters